以前このコラムで「南紀のDF50」を取り上げたことがあるが、その際紹介しなかったディーゼルカー(DC)たちをまとめておきたくなった。かの地の鉄道は、私が育った千葉、つまりは房総・総武の鉄路とよく似ていて、ディーゼル化で鉄道の近代化を進めた点は同じようなものだった。半島の鉄道としてもなじみ深いものがあった。特に紀勢本線東部は現在も非電化であり、車両はすっかり変わってしまったが、何となく懐かしさを感じるのだ。

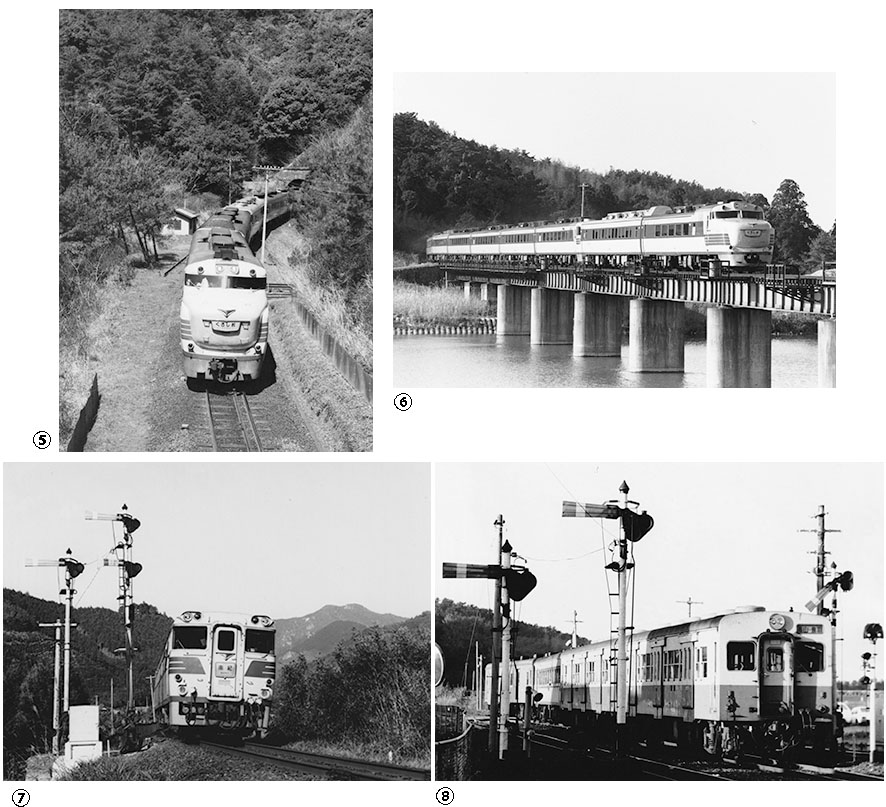

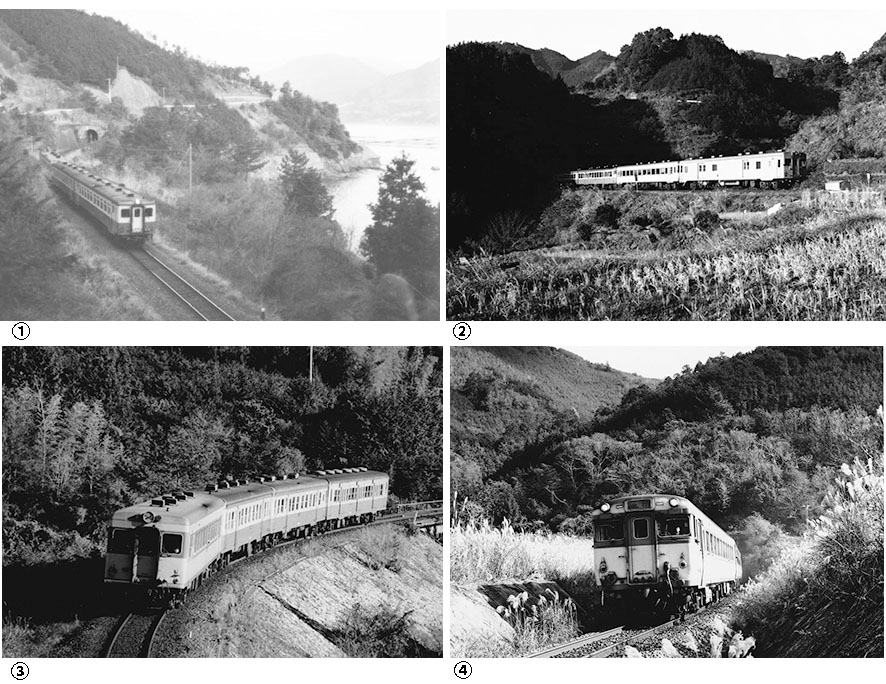

まずはDF50が牽くブルートレイン特急南紀を撮りに那智の近くまで行った時の夜明け直後の普通列車①。尾鷲から続くリアス式の海岸に沿って走るこの辺りは、とても静かな朝だった。キハ17を先頭に乗客もまばらだった。

②は紀勢本線最後の開通区間新鹿~三木里を行く普通列車。先頭にキユニ26という郵便荷物車を連結し、車内では郵便の取扱業務を行っていた。郵便物に押す消印(日付印)の局名部分には「名古屋和歌山間」、下の時刻部分には例えば「上二新名」(上り二便、新宮名古屋間の意味)という文字があった。5分停車の間にこの車両に行って、郵便物を出す楽しみも今は無くなってしまった。③は三木里から新鹿に向かう普通列車。先頭からキハ26+20+20+30の4連。房総半島でもこんな列車をよく見かけたものだ。④は三木里から新鹿に向かう急行「紀州」。キハ28や58が6連で颯爽(さっそう)と走り去っていった。

さて、次はキハ81を先頭にした特急「くろしお」。紀勢本線の難所、荷坂峠を行く姿⑤。この時期この特急は、「はつかり」⇒「つばさ」⇒「いなほ」と転じ、最後の職場として「くろしお」を与えられた「キハ81」が先頭に立っていた。「くろしお」は1965年3月1日に名古屋~天王寺に華々しくデビューした紀伊半島を一周する特急で、当初先頭車はキハ82だった。南紀白浜などを通る観光列車で、通常は10両編成にキロ80(一等車、のちグリーン車)が3両入る豪華編成だった。⑥は多気の鉄橋を渡る姿でこの日は1両減車の9両編成だったが、キロ80はしっかり3両入っていた。

1978年10月2日に紀勢本線西部の和歌山~新宮が電化され、「くろしお」は西部が381系電車の「くろしお」、東部がキハ82系の「南紀」に分割された(キハ81は廃車)。⑦は大内山から荷坂峠に向かうキハ82系4連の特急「南紀」。このダイヤ改正で、10連だった「くろしお」は、なんと普通車のみの4連「南紀」になり、その後、キハ85系の時代を経て、2023年からのHC85系では2~4連になってしまった。悲しいかなお客がいないのだそうだ。

最後は腕木式信号機が立ち並ぶ多気駅に進入する参宮線の列車。最後部はキユニ26で、ここでも鉄道郵便が現役だった。多気は紀勢本線から鳥羽方面に分岐する参宮線の起点だが、かつて紀勢本線全通以前は、亀山からの参宮線から紀勢東線が分岐する駅で、駅名も相可口(おうかぐち)だった。信号も自動信号になり、腕木は何処にもない。時代の流れを感じるが、よく考えたらあれから45年は経っている。