乗車券の日付は昭和41(1966)年3月29日。つまり59年前のことだ。私は、今は超有名な鉄道カメラマンであるM氏とお互いの学生時代、豊橋鉄道田口線などに撮影に出かけた。豊橋での合流前、私は中央本線の夜行で塩尻から中津川の北恵奈鉄道に出かけ、2年前(カメラの故障)のリベンジを果たした。その後、国鉄(現JR)多治見駅そばの新多治見駅から笠原駅までの東濃(とうのう)鉄道笠原線を訪れたのである。東濃鉄道には多治見のすぐ南、土岐市から東駄知を結ぶ駄知線もあったが、時間が不足していてあきらめた。

笠原線は1928年7月1日に笠原鉄道として蒸気機関車で開業。1944年3月1日に駄知鉄道と合併して東濃鉄道笠原線となった。全線6駅4.6kmの短い路線だったが、旅客数の減少により1971年6月13日に旅客営業を廃止。貨物営業のみ継続したが1978年11月1日にこれも廃止。東濃鉄道の社名は今も残るが自動車部門だけで、鉄道事業は経営難から駄知線の水害復旧ができず営業休止のまま、笠原線廃止とともに全廃となったのである。

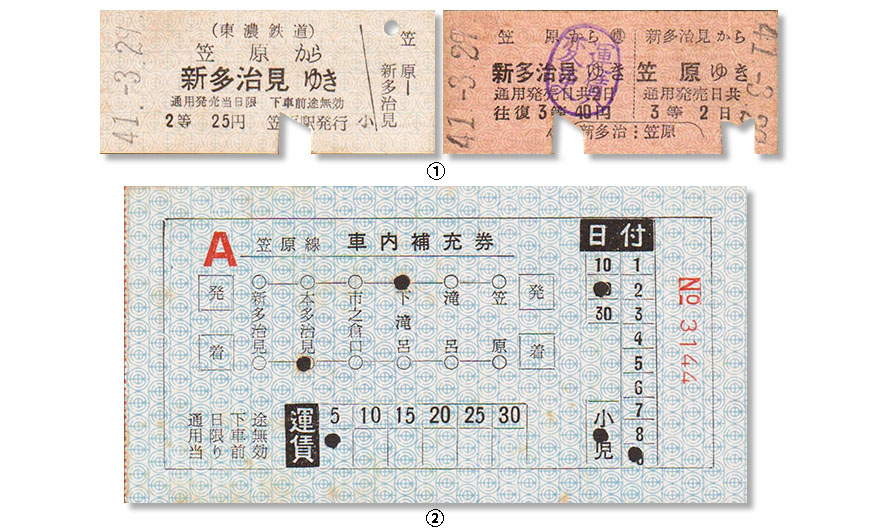

さて、①と②は笠原線の乗車券である。往復乗車券が新多治見から笠原に向かう際に購入したもの。笠原から新多治見行きの片道乗車券は帰路に、目当ての入場券がないとのことで購入した。車内では車掌から車内補充券があると聞き最低運賃区間の子ども券を記念に購入した。

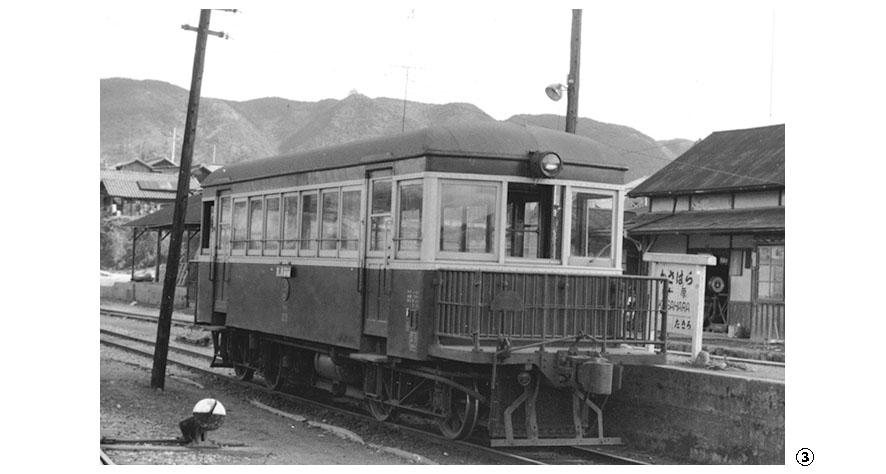

沿線での列車走行写真をなぜ撮らなかったのか今考えると不思議なのだが、駅や構内で撮った車両をご紹介しよう。

まずは笠原までの往復に乗車したキハ23という荷台付きボギー車③。元は駄知鉄道が1933年9月に新製したガソリンカーで日本車輌が製造した。1941年には木炭ガス発生装置も搭載したが、駄知線の電化時にディーゼルエンジンに換装して笠原線に転属し旅客営業廃止まで活躍した。

小型のディーゼル機関車DB181はセミセンターキャブの機械式凸型機関車でロッド式である④。1940年に新潟鉄工所が四日市の海軍第二燃料廠むけに製造したものを1952年に財務省から譲受し、翌1953年にエンジン換装、車体延長改造の上、新造名目で使用を開始。1967年というから私が出合った翌年に廃車された。

中型のディーゼル機関車DD106は見た瞬間「あああれか」、とわかった⑤。大井川鐵道井川線の建設に使われた機関車だ。井川線の車両限界に合わせて、キャブ屋根の低さが際立つ凸型液体式機関車である。1964年に大井川鐵道から譲受し、同型のDD105とともに貨物列車の牽引にその終わりの日まで働いた。このDD106の最後の仕事は昨日までの職場、笠原線の撤去工事だった。